愿借此网站,结识更多的朋友。我的手机号即微信号。 手机号13982955955 微信昵称:笑傲江湖

能海上师《《大威德文殊成就法生起次第入门津要 口传心授部分》》(2021-11-12 23:57)

能海上师是近代显密圆通的著名爱国高僧,三十九岁于四川新都宝光寺出家为僧,嗣后接法于佛源和尚,为禅门临济宗第四十四世法脉。出家后不畏艰辛,两度入藏求法,礼西藏大德高僧康萨老喇嘛为师,尽得喇嘛显密法要、衣钵真传,获密宗格鲁派宗喀巴大师第二十八代嫡传。一生创建了成都近慈寺、绵竹云雾山、重庆、上海金刚道场、五台山清凉桥等多处密宗道场。讲经弘法、注译密宗经典,尤其在沟通汉藏佛教文化及和平解放西藏等方面作出了杰出贡献。

能海上师著作《般若波罗蜜多教授现证庄严论名句颂解》(2021-11-12 23:47)

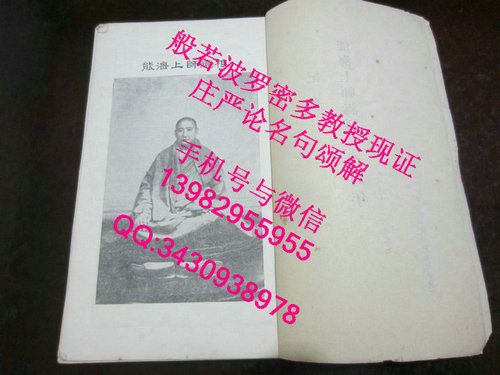

能海上师简介

导读:能海上师是近代显密圆通的著名爱国高僧,三十九岁于四川新都宝光寺出家为僧,嗣后接法于佛源和尚,为禅门临济宗第四十四世法脉。出家后不畏艰辛,两度入藏求法,礼西藏大德高僧康萨老喇嘛为师,尽得喇嘛显密法要、衣钵真传,获密宗格鲁派宗喀巴大师第二十八代嫡传。一生创建了成都近慈寺、绵竹云雾山、重庆、上海金刚道场、五台山清凉桥等多处密宗道场。讲经弘法、注译密宗经典,尤其在沟通汉藏佛教文化及和平解放西藏等方面作...

能海上师是近代显密圆通的著名爱国高僧,三十九岁于四川新都宝光寺出家为僧,嗣后接法于佛源和尚,为禅门临济宗第四十四世法脉。出家后不畏艰辛,两度入藏求法,礼西藏大德高僧康萨老喇嘛为师,尽得喇嘛显密法要、衣钵真传,获密宗格鲁派宗喀巴大师第二十八代嫡传。一生创建了成都近慈寺、绵竹云雾山、重庆、上海金刚道场、五台山清凉桥等多处密宗道场。讲经弘法、注译密宗经典,尤其在沟通汉藏佛教文化及和平解放西藏等方面作出了杰出贡献。

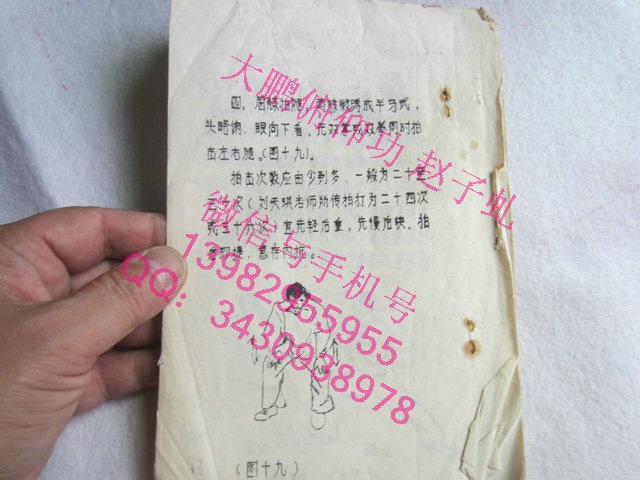

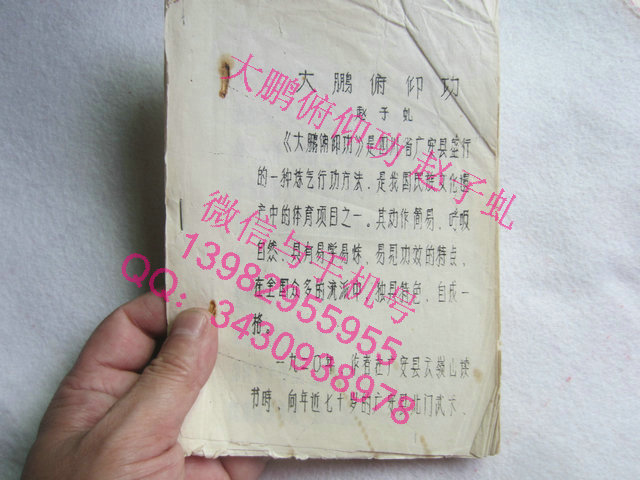

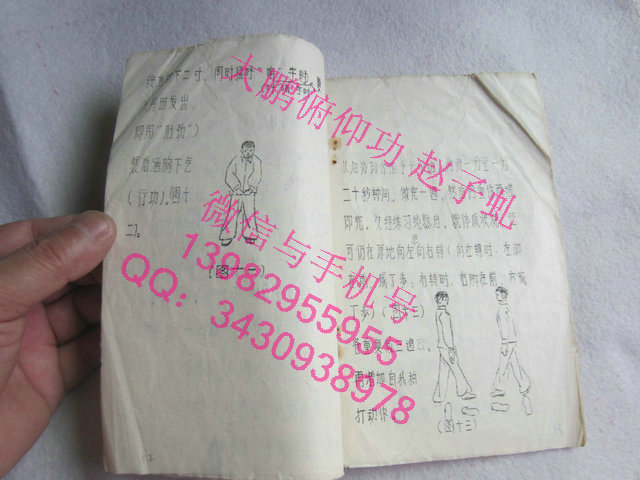

四川武术家赵子虬与著作《大鹏大鹏俯仰功》(2021-11-04 14:14)

赵子虬

赵子虬(1897年6月~1996年12月30日),四川老武术家,字正清,男,汉族,四川广安东岳乡人,全国武术协会委员,四川省和重庆市武术协会副主席,中国十大武术名师之一。擅长峨眉派武术。从六、七岁起就跟民间武术能手学习武艺,身灵步捷,功底扎实。三十年代,赵老在华中大学出任体育教师时,三次击败前来挑战的洋拳师,大震国威和民气。解放后,在全国武术比赛中,赵老的峨眉派拳术和断门枪、青萍剑等先后获得过一等奖。

赵子虬的家乡在广安协兴镇牌坊村,赵幼生说,他老家与小平同志家的院子很近。赵子虬自小就跟着婆婆学功夫,后又拜陈晓东为师。"学武之人都容易受伤,因而都知道一些跌打损伤的治疗方法,父亲在师傅那里也学到一手。18岁那年,父亲跑出老家到了重庆,开始以卖药为生。

在重庆生活时,赵子虬继续拜访名师,博采众长。民国初期的江湖要靠拳头打拼,赵子虬也不例外地常和别人"抢手",渐渐地他的名头越来越亮。

1928年6月,在原西北军统领张之江的倡导下,南京成立了中央国术馆,张之江担任馆长,它是民国时期主管国术的中央行政机构之一。为了消除门户之见,中央国术馆取消了原来实行的武当、少林两门制,改设教务处,下设教授班和练习班。国术馆教学强调泛学博通,要求学生广学各门派拳种之精华。为壮大国术馆实力,张之江遍请各方名师来执教,研究整理武术文化遗产,开展教学、训练工作。

同年10月,中央国术馆主要举办第一届国术国考的消息,通过朋友传到赵子虬耳里,他决定到南京试试身手。来自全国的高手大约几百人,经过预试淘汰还有一百多人,赵子虬顺利进了正试。正试分为散手、摔跤、长短兵、对劈刺等项目,采取单败淘汰制,赵子虬还是一路过关斩将并拿到了任教聘书。任教一段时间后,张之江非常器重他,又聘赵子虬为家庭教师教他峨嵋武功。

赵子虬在解放后参加了许多全国比赛,他的峨嵋派拳术、断门枪和青萍剑等先后获得过一等奖。

1982年参加全国武术工作会议,受到中央领导同志的接见,1995年被国家体委命名为全国十大武术名师之一。

退休后利用大量时间,才从事挖掘和整理祖国宝贵的武术遗产工作,与陈尚洁合作撰写出38万字的《四川武术史(初稿)》,还写出《中国武术管窥录》、《峨嵋化门南拳--三十六闭手》、《从明唐顺之〈峨嵋道人拳歌〉看峨嵋拳宗风格》、《峨嵋武术纵横谈》、《气功流源琐谈》、《气功探源》等80余万字的专著等文章,主持整理了四川南拳套路。

赵子虬介绍,四川南拳是峨眉派拳术的一个重要拳种,峨眉派有僧、岳、赵、杜、洪、化、字、会等

八门之分,四川南拳属于"化"门,所谓"化",即多用手腕,"制敌化劲,引进落空",主要手法与"巴、探、挂、拿"等,其要点是掌不离腮,肘不离怀,发拳时每一手挠头钩挂,讲究手脚轻快。

四川南拳又称三十六闭手,也叫天手三十六。整个套路有三十六式,每一式不是一个动作,而是一组手法,具有远踢近收、远手近肘的特点和"打、拿、跌"三法具备的独特风格。初学时先练十二手缠丝,锻炼功架和劲力,待功夫纯熟后,才学三十六闭手,有诗为证:

"步下基础,虚实两投,活泼稳健,随波逐流;

手法步法,随曲随直,曲则无妨,直则受敌;

腿法宜矮,步法宜圈,拳法宜钻,掌法宜翻;

入门之要,首重地盘,精神集中,气沉丹田。"

赵子虬的这套四川南拳是广安悦来场马家所传,并有所发展,他表演起来,"心如寒潭止水,气似贯日长虹,势如出山饿虎,疾如奔江渴龙",不仅称誉国内,而且受到国外武术团体的好评。

【转载】打通血管血栓中医配方(2021-11-04 13:43)

打通血管血栓中医配方

一位居住在伦敦的人的亲身经历,他去巴基斯坦开会的时候,突然胸口剧痛,后来被医院验出来,他的三条心血管已经被严重堵塞,需要做搭桥手术。手术的时间是一个月以后,在这个期间,他去看一位 回教国家古法治疗师。

这位 Hakim让他自己在家中做一个食疗,他吃了一个月。一个月后他去同一家医院做检查,发现三条血管干干净净,原来堵塞的地方已经全通了。他是一位虔诚的回教徒,为了让更多的人受益,他把自己的经验放在网上分享,他的前后两张血管照片也放了在网上,在照片中,服用食疗之前与之后的分别连普通人也看得出来。

材料:

一个半柠檬

二大块姜

三头蒜

一小瓶苹果醋

做法:

1,蒜头去皮,姜去皮切小片,一起放入榨汁机榨汁,或者放入搅拌器打成浆,用网布隔渣,手绞出汁。

2,将蒜头、姜汁放入瓦煲,加入柠檬汁与苹果醋,大火滚,小火慢煮,不要盖锅盖,让水份蒸发,大约需要半小时,剩下大约一半汁液。

3,温度降下后,加入蜜糖,仔细搅匀,蜜糖需要很多,主要是令汁液容易入口。

将成品存在有盖的玻璃瓶中,放入冰柜。每天早饭前空肚服用一汤匙。

吃上一个月以后去医院做次检查,会发现血管干干净净,堵塞的地方已经全通了。

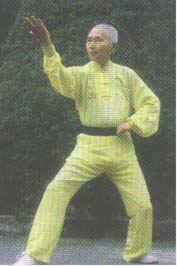

【转载】荣昌火柴厂“第一花”(2021-10-15 23:45)

荣昌火柴厂“第一花”

普天之下的火柴商标(火花)爱好者,可以说成千上万,他(她)们收藏火花可不像小孩子保管不干胶画片那样简单。对于每一种火花的用纸、印色、版次、枚数、发行等相关情况,火花迷们都要进行深入细致的研究。有部火花收藏者必备的工具书《汪发根新中国火花目录》,就洋洋大观百万字言。这部书始编于2001年2月,成书于2006年5月,对许多火柴厂发行的火花都作了录入并详尽介绍,然而受当时网络不够普及的制约,难免存在美中不足,如《目录》里重庆市篇章“荣昌火柴厂”部分,主编汪发根先生仅写进两种,与笔者收集到此厂火花的时间和品种都有所差异。

1990年8月,我和哥哥跟随父亲,回祖籍重庆市江津县(当时还在四川省范围)的仁沱镇,看望爷爷、幺爸和姑妈,当走进紧邻綦江边一条狭窄的泥土街时,我看见地上一个红红夺目的火柴盒(见图),于是便捡了起来。这个火柴盒是灰板纸制成的,并不精美,盒的正反两面分别印着“佛光”两字和一根燃烧火柴,但“荣昌火柴厂”五字却让我分外高兴,因为这是我从未见过的一家火柴厂的商标。接下来,我充分利用在亲人处玩耍的三天时间,跑遍了仁沱小镇为数不多的几条街道如十字口街,询问了所有设点摆摊卖火柴的小商小贩,为的就是购买这种“佛光.荣昌”火柴。一盒火柴当时零售价是六分,每十盒一小包的售价为四角,我总共买了两百多盒。由于太多实物火柴会成为旅途安全隐患,我只好将盒中蜡梗火柴全部取出,送给住田坝子街的姑妈。不久我们父子三人回到了乐山市沙湾区太平镇自己的家,我急忙整理带回的这批火柴盒,竟然发现,买的两百多个火柴盒,与在地上捡起的那个火柴盒明显不同,即捡的唯一那枚盒面无“蜡梗火柴”字样,买的多枚盒面却有“蜡梗火柴”字样。许多年后我心血来潮、重新摆弄,忽又发现有“蜡梗火柴”字样的存在版式上的区分,也就是标面拼音不同(分别见图),一为“FOGUANG”(音译“佛光”),另一为“CHANGZHOU”(音译“昌州”),尤其“CHANGZHOU”这种音译为“昌州”的盒卡,与该厂后来,在1993年正式推出的“昌州”文字卡标1x1单枚(套)相连惯,仿佛是预先设下的有趣的伏笔。

今年中秋前夕,终于了解到荣昌火柴厂厂址在当地五福乡九村,1990年3月4日,于本地工商行政管理局注册成立,营业执照号20385585,注册资本18万元,法人代表杜光湘,是家集体经济企业,属化学原料和化学制品制造业,但营业执照2000年9月27日已经被注销了。使用过的商标(火花),流入收藏界的品种可谓寥寥无几,说明厂方生产和经营断断续续、勉勉强强,而最早使用的三种版式“佛光.荣昌”卡标,谁是最中之最呢?作者判断,为标面没有“蜡梗火柴”字样的那种,当是建厂时出品的第一枚火花,这“第一花”,权威的《汪发根新中国火花目录》遗漏收入。

1997年6月18日之前,中央人民政府还未将重庆市从四川省剥离出成立直辖市,荣昌是重庆市下属的一个县,后来重庆直辖,便改称荣昌区,成为重庆大都市的西部门户。全区幅员面积1077平方公里,辖6个街道和15个镇,区政府住昌元街道,2016年户籍人口85万。古为“昌州”的荣昌,是一个海棠悠久飘香的地方,都说火柴商标浩若烟海,我想在这色彩斑斓的花海世界,定然还有我未曾惊艳一遇的“荣昌火花”?~(作者:乐山--穆平,在2018年9月21日,写于四川省乐山市沙湾区。)

【转载】“丹凤”记忆 ——广安火柴厂百年纪事(2021-10-15 00:25)

“丹凤”记忆 ——广安火柴厂百年纪事

广安火柴厂内的“丹凤”雕塑。(资料图片)

在老广安人的记忆中,几乎家家户户都用过“丹凤”牌火柴,它是县属骨干企业广安县火柴厂生产的。这家企业有着百年历史,坐落在广安城北渠江之滨的青龙嘴附近。虽然火柴厂倒闭破产已有10多年光阴了,但一说起火柴厂,广安人仍有着浓浓的割舍不掉的温暖记忆。

“丹凤”舞百年

火柴厂曲折中求发展

记者翻阅《广安县志》(1994年)、《广安区年鉴》(1993-1998)及《广安区志》(1986-2005)得知,广安县火柴厂的创办时间可追溯至100多年前的清朝光绪年间,而后历经多次合并、更名,直至上世纪末破产改制,百年老厂演绎出辉煌岁月与沧桑巨变。

据记载,清光绪31年(1905),州人徐伯尧、刘梓才等合资在广安县城北边的青龙嘴开办了信诚火柴厂,设备主要是炕灶、木排梗架、药盆,生产全系手工操作。全厂用工300余人,产品为“丹凤”牌磺磷木梗火柴,年产量800余箱(每箱7200小盒),1924年停产。1927年,广安县开办唯新火柴厂;1928年,信诚火柴厂复产,改名利民火柴厂;1933年,唯新火柴厂改名为益民火柴厂;1934年,广安县开办民用火柴厂。至此,广安县境内有利民、益民、民用3家火柴厂,常年用工1000人左右,年产火柴约1万箱,产品有“丹凤”牌、“金鸡”牌、“玉兔”牌3种。后来,3家火柴厂经合并、分设、更名,加上1946年和1947年新建的强国、强民火柴厂,到1949年,广安县有广安、民益、强民、强国4家火柴厂,用工900余人,产品有“汽车”牌、“黑虎”牌和“樵夫”牌,当年产量达3273箱。

1950年,广安县这4家火柴厂改产硫化磷木梗火柴,年产量达2.28万件(每件1000小盒),有从业人员980余人,人均年产火柴23件。1955年9月,4家火柴厂经批准组成四川省地方合营广安火柴厂。1958年,由公私合营转为国营,更名为四川省地方国营广安县火柴厂。

《广安区年鉴》(1993-1998)记载,广安县火柴厂占地面积达21267.24平方米,建筑面积21936.77平方米,建有主体厂房23幢,设有9科3室、6个生产车间和1个辅助车间,拥有全自动木梗火柴生产线2条、蜡梗火柴生产线4条、PVC塑料食品及香烟包装膜生产线1条、各类通用设备10台(套),固定资产达531.92万元、流动资金80万元。到1998年,广安火柴厂有在职职工569人,离退休职工277人。

1990年,随着科技发展和社会进步,火柴供求市场逐步萎缩,经营日渐困难,广安火柴厂于1995年10月停产,2000年破产倒闭,2002年3月进行破产清算,百年老厂完成了它的历史使命。

三次技术革命

火柴厂进入鼎盛时期

说起广安火柴厂,就不得不提到一个人——现年81岁高龄的原火柴厂厂长杨国柱。1949年12月,年仅12岁的他进入广安火柴厂工作。1964年,他从一名普通工人被任命为火柴厂总支副书记兼副厂长,1980年到1993年底,任火柴厂总支书记兼厂长。在火柴厂工作44年,杨国柱见证了广安火柴厂在新中国成立后的发展历程和兴衰更替。

6月14日,经过辗转联系和寻访,记者终于在广安城北建设路和渠江北路交叉口的一幢老房子里,见到了杨国柱。虽已至耄耋之年,但除耳朵有些背之外,杨国柱思维仍相当敏捷,说起往事,他娓娓道来,颇为兴奋。

1937年6月,杨国柱出生在合川县的一个贫穷家庭,自幼放牛割草,从没上过学。1949年12月,12岁的杨国柱随堂兄来到广安火柴厂,进入梗片车间当起了检片工。1955年3月,18岁的杨国柱参加中国人民志愿军进入朝鲜,于1958年4月复员回到广安火柴厂继续当工人。在当兵期间,杨国柱抓住机会,认真学习文化知识,决心在新的时代有所作为。

1964年,广安县工业局领导见杨国柱政治素质过硬、工作负责又有一定的文化基础,便准备提拔他当干部。当时,技术工人的工资比干部要高,杨国柱因此还有些不愿意。县工业局领导多次找他谈心、做工作,杨国柱才答应从工人转为干部,并于当年被任命为火柴厂总支副书记兼副厂长。这一干就是16年,到1980年,43岁的杨国柱因工作业绩突出,深受组织信任,出任广安火柴厂总支书记兼厂长,直到1993年12月退休。

在杨国柱的记忆中,从大门进入广安火柴厂,右边有一块大院坝,院坝中间有一口消防池,消防池里耸立着一座6米多高、振翅欲飞的凤凰雕塑。杨国柱说,这座雕塑取名为“丹凤”,是最初建火柴厂时留传下来的,并成为家喻户晓的广安火柴商标。这座雕塑还成为广安县当时的一处标志性建筑,不少人专门来到火柴厂,站在雕塑前合影留念。

据杨国柱回忆,广安火柴厂经历了3次“技术革命”,使火柴厂的年产量和产品品种不断增加。

1958年,广安火柴厂转为国营企业后,从上海调运了一批日本生产的“排梗机”机械设备,使火柴生产从以前的半手工半机械化转变成了机械化生产。

1978年,广安火柴厂引进轻工业部在武汉定点生产的两台联续机,淘汰了已使用20年的排梗机。杨国柱介绍,联续机于1979年投产后,火柴生产从木梗加热、上油、上药、冷却、风干和卸梗等实现了全自动化,火柴产量大为提高。到1980年,广安火柴厂年产量达到11万件,产值达152.3万元,获得利润7.12万元,人均生产火柴274.3件。

1981年,广安火柴厂决定从四川泸州火柴厂引进一套纸蜡梗火柴设备。杨国柱带领工作人员到泸州火柴厂培训技术、定购设备,然后运回安装并调试投产,前后花了半年多时间。杨国柱说,纸蜡梗火柴生产从传统的木头原料,转变成使用石蜡、有光纸及化工原料,成本略高于木梗火柴,但有效节省了越来越紧缺的木材资源。

在广安火柴厂引进设备的过程中,曾发生一起从日本引进设备试车失败、通过艰难谈判挽回损失的事件。1984年,广安县火柴厂通过四川省轻工业厅牵线搭桥,与日本住友商事株式会社订立合同,从日本引进全纸式火柴生产线。在安装过程中,作为厂长的杨国柱发现,安装的设备型号与合同上写的不一致。经询问,日方人员说这设备是目前最先进的,合同上签订的设备已经淘汰。1985年4月,生产线安装完成后,试车未能成功。

既然是目前最先进的设备,为什么试车不成功呢?杨国柱透露,原因是原材料达不到设备的要求,其中有纸板的厚度、平整度和紧密度不够,化工原料的细度及所需钢丝不符合设备标准等因素。如果要使用日方设备生产火柴,这些原材料将不得不全部依赖进口。在这种情况下,杨国柱抓住安装设备与合同型号不一致的漏洞,提出了退还设备的要求。他和县政府、县轻工局领导等与日方代表在重庆和成都经过长达1个半月时间的艰难谈判,最终日方退还了设备购置费用,避免了国家利益受损。

1985年,杨国柱(右前一)与日方代表谈判后握手的情景。(资料图片)

依靠1978年和1981年引进安装的木梗和纸蜡梗火柴生产线,到1985年,广安火柴厂年生产火柴量达24万件,其中木梗火柴和纸蜡梗火柴各12万件,人均年生产火柴408件,分别比1980年增加了1.18倍和0.49倍。广安火柴厂进入了它的鼎盛时代。

顺应时代

火柴厂退出历史舞台

杨国柱介绍,在新中国成立前,广安县生产的火柴由厂家自行负责销售,除县内销售少部分外,大部分运往川东北和陕南一带。在计划经济时代,火柴厂只负责生产,产品由物价部门核定价格后,有专门的销售渠道。

《广安县志》(1994年)记载,1951年10月,广安百货公司与广安火柴厂签订收购包销合同。1952年,火柴列为计划商品,广安百货公司按计划收购4.24万件,除供县境外,输出销售2.6万件。1953年至1957年,除外销外,县内销售1-1.5万件。后来货源紧缺,1961年至1962年销售分别减至0.7万件和0.69万件。1963年产量回升后,收购5万件,1978年增至8.4万件,1983年收购上升到17.8万件,除县内销售2.5万件,其余全部外调。1984年,广安百货公司与火柴厂签订年购销16万件的合同,因物价、销售发生变化,仅收购了6.3万件。随后,百货公司改收购包销为按需选购,县火柴厂开始自行开拓销路。

杨国柱说,火柴销售市场放开后,企业通过自主经营,效益大大增加。广安火柴厂组织了20余名销售人员,派往全省各个地区,与当地百货公司和供销社联系寻找销路,每个月回厂报告一次销售情况。当时,四川省内共有16家火柴厂,竞争相当激烈,在比货物质量的同时,还要比服务质量,必要时还要降低价格,才能赢得对方的订单。

为促进销售,建立稳定的营销渠道,杨国柱经常带领销售人员一道外出签订合同和催收货款。经过共同努力,到1989年,广安火柴厂年产火柴达到24.56万件,总产值达403.58万元,实现销售收入839.91万元,人均创税利6748元。

从1990年开始,因科技进步,一次性气体打火机面市,加之生产火柴所需各种原材料价格上升,导致成本大幅增加。1991-1992年,广安火柴厂还能维持生产。到1993年,市场占有率锐减,亏损成倍增加,当年亏损62.3万元;1994年,亏损额达到134.5万元;1995年,仅生产半年亏损264.8万元,被迫于1995年10月全面停产,职工按月由政府、企业发给最低生活保障金。2000年,广安火柴厂经申请依法破产,广安近百年的火柴生产历史结束。

【转载】民间故事青城山来历的传说(2021-10-15 00:14)

民间故事青城山来历的传说

大禹疏九河的传说,大家都晓得。他治青城山的事,晓得的人就不多了。

听说,早先青城山上光抹抹的,啥都不长,雀鸟都不愿落脚。山底下是岷江大河,大禹的老家就在上游的汶山,他从小就跟岷江打交道。那阵子,岷江一年三次涨小水,三年一次涨大水。水裹石,石夹沙,浪子又高又大。浪头一卷,老百姓千辛万苦修的山脚田、垒的河堤,都冲个精光。每年发洪水,大禹总要跟着父亲和邻里,抬石搬土,砌河堤,堵口子。常在河边转的大禹,就这样慢慢地学会了防洪治沙的本领。大禹会治水的名声在九九八十一条山湾、九九八十一座山梁传开了。

这一年,春尾尾上,大禹和几位老人,又在岷江边上打治水的主意。突然,一个远方人跑来,说他是石城山民派来的,请大禹去帮他们治山。

大禹到了石城,气都没歇一下,就顺山弯山梁到处看。看煞角,倒抽了几口冷气。石城山又高又险,块块山头尽都是光秃秃的。小雨小流,大雨大流。山石流沙从山上冲到沟底下,把山沟都填平了。一到下雨天,谷口跑泥龙;雨季一过,山上又焦干。庄稼不长,飞鸟不停。哪像自己家乡,山山有树,坡坡长草,虽说年年涨水,总是雨过山青,雨停水清。早些年辰,自己年年治水,从没有治过这样的山,没有拴过泥龙。大禹叫大家先试一下,从上往下,由高到低,层层筑起石堰,好等雨季一来,把山洪锁住。

哪晓得摊子铺得太大,等不到完工,他就回家去了。这年,雨水来得早,来得猛,山谷堤坝还没完工,就给泥龙冲了个精光,山脚田土又变成烂泥塘。大家又派人去请大禹,走拢后,他已被中原盟主虞舜请去制服黄河去了。这几个人疾如风火,爬山越岭,在渭河边、华山脚下找到大禹。大禹正忙着架炉,铸炼劈开黄河上神门、鬼门、人们的神斧。他见到石城山民派来的人,连忙说:“不治山,只筑堰,费了工又费料,还没拴住泥龙,我对不住乡亲。在这儿,我看到他们治山的方法很好,不能光治山谷,还得在山上栽树植草,保持水土,山下就再也不得受害了。”

石城山民的使者为难地说:“石城山上光抹抹的,树籽撒了一箩又一箩,一棵苗苗也没长来。”

大禹笑呵呵地说:“娃儿要调教,才能离娘怀;树子不经佑,哪能长成材?树子长得慢,可以种竹嘛。华山顶顶上,有的是青竹,你挖些回去种吧。青竹见土生根,当年发篼,次年成林,后年满山了。有了树和竹,就能锁住泥龙。”

石城山民的使者听了,高高兴兴地在华山顶顶上,挖了竹根竹鞭,回去栽在石城山三十六座山峰上。当年雨水好,满山冒竹笋,山民再精心护惜,不两年就翠竹满山。人些又栽下松杉柏桐,让山山长树,峰峰挂绿,果然固住了沙土,锁住了泥龙。哪怕是夏天连下几十场偏东雨,哪怕雨点比胡豆还大,下到沟底的水也是清花亮色的。石城山变样了,变得青幽幽的,大家就把它改名叫青城山。

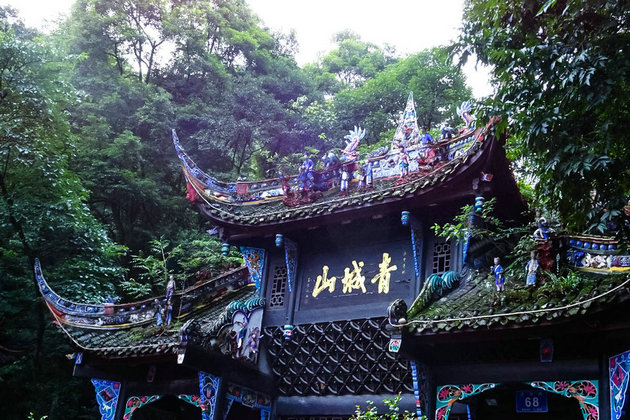

【转载】中国道教名山四川青城山(2021-10-14 23:17)

青城山 - 道教名山

青城山位于四川省成都市都江堰市西南,群峰环绕起伏、林木葱茏幽翠,享有“青城天下幽”的美誉。为道教全真龙门派圣地,中国道教名山之一。

历史沿革和传说

青城山历史悠久,相传轩辕黄帝时有宁封子居青城山修道,曾向黄帝传授御风云的“龙跻之术”,黄帝筑坛拜其为“五岳丈人”,故后世又称青城山为丈人山,并建观(丈人观)纪念。古时青城山与湖北武当山、江西龙虎山、安徽齐云山、陕西景福山合称五大仙山,分别供奉五岳丈人宁封真君、真武荡魔大帝、昊天玉皇上帝、降魔护道天尊和广援普度天尊。

西汉末年,被称为“蜀中八仙”之一的阴长生入青城山修道。但真正奠定青城山为道教名山地位的是张道陵。东汉顺帝初年,张道陵入鹤鸣山(今成都市大邑县境内)修道,创立五斗米道,亦即天师道。东汉汉安二年(143),在写毕二十四道书两年后,张道陵到达青城山,在此结茅传道,并羽化山中。

晋代以后,山中道教渐盛,极盛时有道观70余处,胜景108处。晋隋时期,北天师道和南天师道相继兴起,一些新教派产生,青城山所传属于南天师道的正一教派。

隋唐统治者对道教的扶持,使这一时期的青城山实乃“神仙都会之府”。隋唐时期道教兴盛,青城山宫观遍布,高道辈出。天宝之乱后,中原不宁,唐玄宗、僖宗先后入蜀避难。唐僖宗命青城山修灵宝道场举办罗天大醮,设醮位2400个。唐末五代,道门的一些著名人物也都出入蜀中,如彭晓、陈抟等曾游青城山,杜光庭、谭峭等皆终老于青城山。其中唐末五代著名道士杜光庭长期隐居青城山白云溪,整理和撰写了大量道书。后人在白云溪畔建“杜光庭读书台”,供人凭吊。

北宋三十代天师张继先曾来此朝拜,在常道观再兴天师道脉。

明代,青城山道教所传属于全真道龙门派。明朝末年,战乱不断,道士四散。清康熙八年(1669),武当山全真道龙门派道士陈清觉来青城山主持教务,又使局面得到重新改观。

主要道观

青城山的现存主要道观有:常道观(天师洞)、祖师殿、上清宫、老君阁、建福宫、圆明宫、玉清宫等。

建福宫坐落于丈人峰下。始建于唐开元十八年(730),后经历代多次修复,现仅存两殿三院,现存建筑为清代光绪年间(1888)重建。现有大殿三重,分别奉祀道教名人和诸神,殿内柱上的394字的对联被赞为“青城一绝”。建福宫筑于峭壁之下,气度非凡。其左侧是明庆府王妃遗址,西行一千米,即至岩石耸立、云雾缭绕的“天然图画”。宋代诗人范成大曾在此为宋帝祈祷,皇帝特赐名为“会庆建福宫”。

祖师殿 位于天师洞右后侧山腰间,出天师洞过访宁桥即到。祖师殿又名真武宫,创建于唐代。唐代诗人杜光庭、薛昌,宋代张愈均曾在此隐居。唐睿宗的女儿玉真公主也曾在此修道,以求成仙。该殿环境幽静,殿内有真武祖师、吕洞宾、铁拐李等神仙塑像及八仙图壁画、诗文刻石等。

朝阳洞 位于主峰老霄顶岩脚,洞口正对东方,深广数丈,可容百人,传为宁封丈人栖息处。清人黄云鸽曾在此结茅而居,并撰联曰:“天遥红日近,地厌绎宫宽。”

老君阁 位于青城第一峰绝顶(即彭祖峰顶,或称高台山、老霄顶),海拔高1260米。顶上原有呼应亭,取“登高一呼,众山皆应”之意,是赏观日出、神灯和云海奇观的绝佳地点,2008年“5.12”特大地震毁坏后重建,20世纪80年代末改亭建阁。

圆明宫 坐落在青城丈人山北木鱼山的缓坡谷地。始建于明代万历年间,因供奉圆明道母天尊而得名。宫内有四重殿堂:前为灵祖殿,供奉灵官神像;二殿为老君殿,供奉太上老君;三殿为斗姆殿,斗姆即圆明道母天尊,为北斗众星之母;后殿为三官殿,供奉天、地、水三官大帝及全真道的吕祖、丘祖和重阳祖师。殿堂之间,各有庭院,宫内宫外,瑞草奇花,楠木成林,松竹繁茂。

上清宫 位于青城山第一峰、距峰顶约500米的半坡上。上清宫始建于晋代,现存庙宇为清朝同治年间所建,上有“天下第五名山”、“青城第一峰”等摩崖石刻,宫门“上清宫”三字由蒋介石题写。宫内祀奉道教始祖太上老君,有老君塑像和《道德经》五千言木刻,还有麻姑池、鸳鸯井等传说遗迹。

常道观(天师洞) 自建福宫北行两千米即至青城主观——常道观。因张道陵曾在此修行,故称天师洞。天师洞始建于隋朝大业年间,三面环山,一面临涧,古树参天,十分幽静。现存殿宇建于清末,规模宏伟,雕刻精细,并有不少珍贵文物和古树。洞中有天师张道陵及其三十代孙虚靖天师像。观内正殿为“三清殿”,殿后有黄帝祠和天师洞等古迹。天师洞右下角有一小殿,名三皇殿,内有轩辕、伏羲、神农石像。